新華社長沙3月26日電 題:一江分兩岸,稻噴鼻飄千年

新華社記者余春生

沅水奔騰,劈開兩岸黃土。

在湖南省洪江市安江鎮,湯湯沅水不只是地輿的分界,更是一條承載著農耕文明基因的“時空走廊”。

這是湖南省洪江市安江鎮沅水兩岸風景。新華社發(楊錫建 攝)

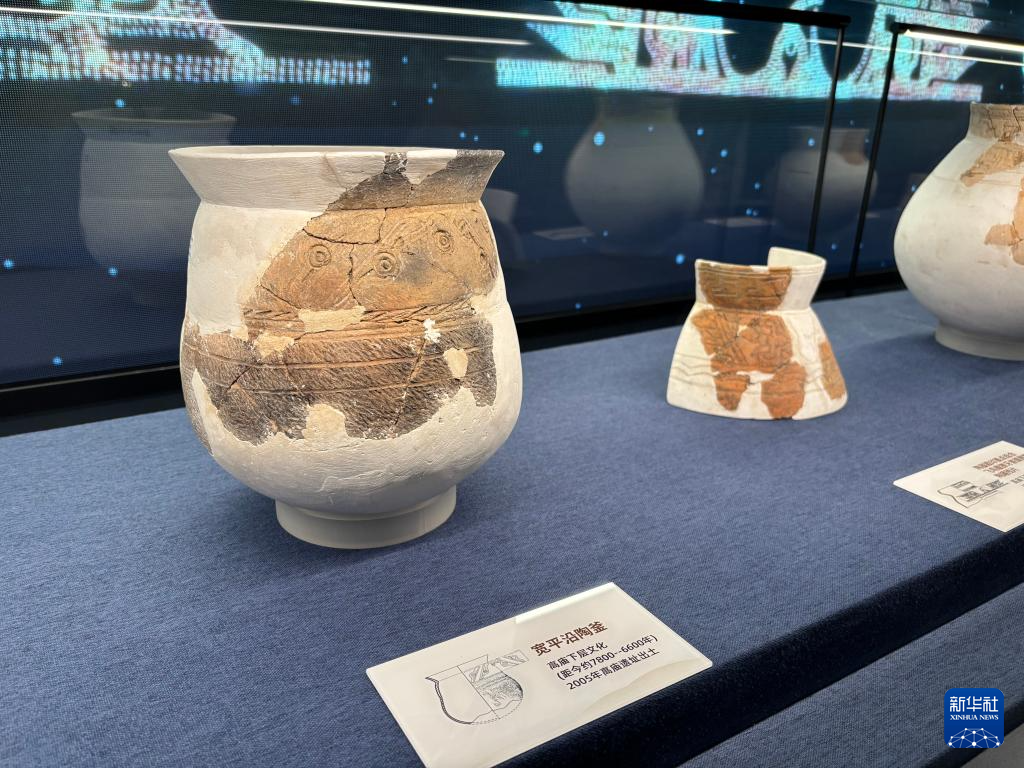

沅水北岸,撥開高廟遺址的土層,碳化稻粒、鳳鳥紋白陶與祭奠坑遺址等考古發明,勾畫出長江中游先平易近“飯稻羹魚”的圖景。

這片新石器時期的貝丘遺址自1986年發明以來,歷經1991年、2004年、2005年及2024年四次考古挖掘,出土了高廟文明、年夜溪文明、屈家嶺文明等豐盛遺存。2006年,高廟遺址進選“2005年全國十年夜考古新發明”。

這是湖南省洪江市安江鎮的高廟遺址。新華社記者 余春生 攝

“在距今7400年前的文明層中,考前人員發明了碳化稻谷粒,這個發明表白,7000多年前此地的人類曾經開端食用稻米。”洪江市高廟遺址維護應用中間副主任向薪霖說。

隔江相看的安江農校,則是另一段傳奇的出發點。

1953年,從東北農學院遺傳育種包養專門研究結業后,“雜交水稻之父”袁隆平被分派到湖南安江農校任務,在這里他開端了與水稻的終生對話。

1961年7月,袁隆平在安江農校周邊的田里發明一株佼佼不群的水稻,這株自然雜交稻的發明,激起起他研討雜交水稻的靈感。顛末不懈研討,1966年,袁隆平頒發論文《水稻的雄性不孕性》。這篇論文初次向世界宣佈,水稻的雄性不育在天然界中是存在的,雜交水稻成長的新時期由此開啟。

這是湖南省洪江市安江農校留念園一景。新華社記者 余春生 攝

一江春水,串聯起兩岸的文明基因。現在,洪江市將一江兩岸豐盛的文明資本串點成線,安江農耕文明游玩區的扶植已初見包養網成效。

在高廟遺址不遠處,形似金黃稻谷的高廟遺址博物館于往年9月開端試運營。走進館內,數字技巧重現了先平易近的生涯場景,游客身處此中便可有“穿越”至遠古部落的感觸感染。“文物不會措辭,但技巧能讓它們‘活’起來。”向薪霖告包養網訴記者。

這是游人在搭車游覽安江農校留念園。新華社記者 余春生 攝

安江農校留念園的展廳內,泛黃的論文手稿與雜交稻標本吸引不少游客立足。“觀賞者中有良多是來追隨迷信家精力的年青人。”安江農校留念園治理中間主任謝軍告知記者,經由過程與高廟遺址等景點結合打造安江農耕文包養化游玩區,範圍效應慢慢浮現,往年安江農校游客多少數字完成顯明增加。

現在,傳承正在田間地頭延續。在安江農校的一處實驗田里,早稻秧苗正在流露新芽,4月中下旬便可移栽。

“安江農校的雜交水稻科技立異工包養網作一向在停止中。”國度雜交水稻工程技巧研討中間懷化分中間副主任王志強告知記者,今朝該中間有8名專職科研職員終年繁忙在安江農校的實驗田里,展開雜交水稻新種類選育與推行等方面的任務,“除了展開科研實驗,我們也非常器重后備人才的培育,盼望能讓這片地盤孕育的稻作文明和迷信家精力一向延續下往。”

這是洪江市安江鎮高廟遺址博物館展現的文物(3月17日攝)。新華社記者 余春生 攝